Diego Suarez est une ville qui a toujours aimé la fête mais, au fil du temps, les distractions ont un peu changé...Les plaisirs de la mer, qui sont actuellement, un des principaux attraits de Diego Suarez, étaient, il y a cent ans, beaucoup moins appréciés qu'aujourd'hui. Comment s'amusait-on à Diego Suarez autrefois ?

Les fêtes traditionnelles

Les diverses communautés ethniques présentes à Diego Suarez conservaient généralement leurs festivités traditionnelles: Les Merina, célébraient à Ambohimarina, la fête du Bain de la Reine, occasion d'un grand bal donné par le gouverneur de la place forte dominant la montagne des Français.

Si les fêtes traditionnelles antankarana se célébraient plutôt dans le fief royal d'Ambatoharana, la visite du roi à Diego Suarez était une occasion de réceptions officielles ou semi-officielles telle celle qui nous est racontée dans le livre Mes campagnes : « Il y a une quinzaine est arrivé à Antsirane le roi des Antankares et toute sa suite ; il est venu à petites journées pour rendre sa visite au gouverneur et saluer les français, ses amis, ainsi qu'il a coutume de le faire chaque année à l'occasion du 14 juillet…Trois jours de repos seulement et le retour au pays de ce beau roi noir, porté triomphalement dans son filanzane et suivi de ses ministres, de ses parents et de ses femmes ».

Pendant ses séjours à Diego Suarez, le roi Tsialana « un beau type d'arabe » selon l'auteur, était souvent l'invité des familles importantes de Diego Suarez auxquelles il réclamait son plat préféré : les « z'haricots rouges »

Les Baras avaient des fêtes résolument guerrières, armés qu'ils étaient de sagaies effilées : ces dernières étaient utilisées dans des concours de lancer ou rendaient plus impressionnantes les danses des guerriers ; les antandroy, vêtus seulement d'un pagne (le salaka) exhibaient leur musculature dans des combats au corps à corps.

Les fêtes anjouanaises étaient plus calmes : portant des noms divers: « dause », bossa », « melmel » elles permettaient aux participants d'arborer de magnifiques habits de cérémonie, généralement blancs sur lesquels était souvent jeté un grand manteau de couleur sombre qui laissait dépasser un superbe poignard ciselé passé dans la ceinture. La tête ornée d'un fez, ou – pour les notables – d'un turban, ils avaient ainsi fière allure lors de leurs processions dans la ville.

Les indiens « malabars » arboraient aussi des tenues remarquables durant leurs fêtes : certains, particulièrement impressionnants étaient déguisés en fauves , léopard ou tigre, inspirant aux enfants (et souvent à leurs parents) une admiration teintée de peur.

La plupart de ces cérémonies alternaient des processions et des danses auxquelles assistait la quasi-totalité de la population, races et groupes confondus.

Les fêtes « vazahas », celles des colons et de l'armée, étaient elles aussi appréciées par tous. Les festivités du 14 juillet étaient l'occasion de multiples activités : défilés militaires, bien sûr, mais aussi, sportives : nous aurons l'occasion d'y revenir dans un prochain article.

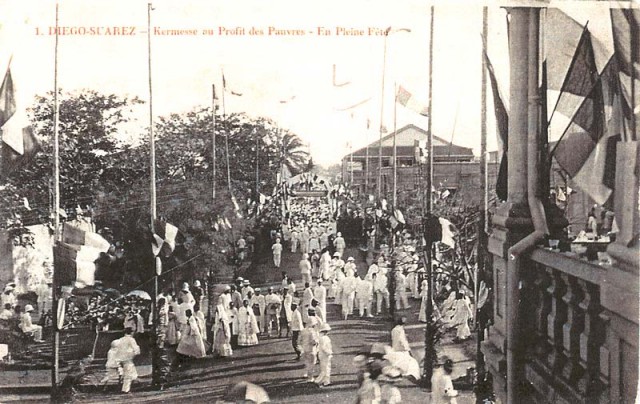

Il y avait aussi les fêtes religieuses qui célébraient souvent le saint-patron d'un groupe particulier : la Sainte-Barbe pour les artilleurs, la Saint-Louis le 25 août, pour l'infanterie de marine, fête pour laquelle, selon la tradition, on offrait des fleurs à ses amis, la fête de la Société de Secours mutuel Jeanne d'Arc à laquelle participaient les enfants des écoles. Et puis, les kermesses, dédiées souvent à une cause charitable, comme la kermesse des pauvres.

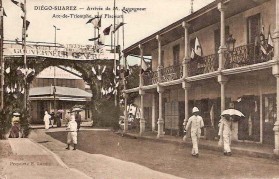

Les visites de personnages importants étaient une occasion pour décorer les rues d'arcs de Triomphe, notamment la rue « chic » de Diego Suarez, la rue Flacourt : visite du Général Gallieni, visite du Gouverneur Augagneur.

En dehors de ces festivités traditionnelles ou officielles, on tentait à l'époque comme maintenant de se distraire suivant ses moyens.

Les distractions

Elles étaient souvent bien différentes selon la communauté ethnique ou sociale à laquelle on appartenait.

Pour la population « indigène » (rappelons à ce propos que le mot « indigène » n'a, au départ aucune connotation péjorative: il désigne seulement les habitants originaires du pays, c'est à dire les malgaches par opposition aux colons), pour les malgaches, donc, on retrouve des distractions traditionnelles encore vivaces aujourd'hui comme les combats de coqs et la lutte malgache, le mouringue.

Dans le livre Mes campagnes de C.Vray, nous pouvons lire une description animée d'un mouringue, en 1894:

« Cela se passait seulement les soirs de lune, quand le ciel était clair...

Quand tout le monde était réuni au grand complet sur la place du village indigène, on formait un grand cercle comme autour des lutteurs de foire, et le plus en train, le plus échauffé, se mettait dans le milieu, appelant un combattant, excitant les autres par des cris, des façons et des gestes...

Ce « kabar » était très gardé par la police, laquelle se composait d'indigènes costumés en gardes champêtres, portant une blouse de calicot bleu et une grande écharpe rouge en travers. Connaissant leur monde, ils savaient qu'on s'emballerait, qu'on s'échaufferait outre mesure et qu'à un moment donné, entraînés dans la lutte, les combattants pouvaient se faire un mauvais sort; alors, armés d'énormes bâtons, de gourdins prodigieux, ils se plaçaient dans le cercle, tout près des lutteurs, prêts à les séparer en temps voulu.

A côté du cercle, perdu dans la foule, est l'orchestre; les uns jouent du tambour en tapant à tour de bras sur des boites en fer blanc, d'autres se servent d'un instrument de musique malgache, sorte de triangle en bambous creux remplis de petits cailloux...

Tous les autres crient, hurlent pour attirer et entraîner la foule.

Tout à coup un homme se décide, sort des rangs et entre bravement dans le cercle, il regarde son adversaire avec un air de férocité amusant ; puis la lutte s'engage et tout le monde se tait...

Les deux hommes commencent par se cogner, se rejeter, se reprendre, et finalement, de deux ne font plus qu'un, roulant l'un sur l'autre en poussant de petits cris rauques; de temps en temps ils viennent sur nous, le cercle s'élargit, la foule se met à crier, à vociférer, pour les entraîner encore davantage; on trépigne, on bat des mains, ça devient de la rage.

C'est assez, pense la police, qui se met à jouer du bâton, à se ruer sur les combattants pour les séparer, les empêcher de s'écraser s'il en est encore temps.

Le cercle est rompu et toute une foule en délire, une vraie bande de fous, dont nous faisons partie, entraînés comme les autres, se jettent sur les lutteurs. Comme une énorme masse, comme une montagne qui se dérangerait, le mouringue se déplace, courant les rues, passant les chemins ; c'est la houle, la houle furieuse d'une foule noire avec des rugissements de fauves.

Quand on est parvenu à les séparer, tout le monde retourne se grouper sur la place; de nouveau on forme le rond et, pour arriver à bien écarter la foule, les policiers armés de leurs grands bâtons, qu'ils tiennent à deux mains, les brandissent de droite et de gauche avec toute la force de leurs solides muscles.

La lutte recommence encore une fois, deux fois, trois fois, selon l'entrain et les querelles des lutteurs.

Quand tout est bien fini, la foule se disperse, on conduit les éclopés jusqu'à leur case, chacun retourne au logis avec sa bosse, son œil poché, ou son bras démis ; toujours, la police protectrice veille sur eux. »

Les distractions des européens n'étaient pas toutes très différentes de celles qui nous délassent aujourd'hui. Le dimanche était ainsi, pour les familles, le jour du pique-nique.

Le pique nique

Si la baignade séduisait peu, par contre, la communauté européenne appréciait les pique-niques : pique-nique à la Montagne des français, à la Montagne d'Ambre, à Orangea. On partait tôt le matin pour éviter la grosse chaleur ; les messieurs à cheval ou à dos de mulet, les dames en filanzane ; les provisions étaient chargées sur un bœuf porteur. Après plusieurs heures de route, on atteignait enfin le but de la balade : un coin abrité du vent, ombragé, si possible au bord d'un ruisseau. Pour aller à la Montagne des français, il fallait – avec ce mode de locomotion – plus de 4 heures : il fallait donc, ensuite repartir très tôt pour être rentrés avant la nuit.

Les Bals

Les bals avaient aussi beaucoup de succès : on dansait dans les hôtels – hôtel Métropole à la rue Flacourt, hôtel du Japon (rue Colbert), plus tard à l'hôtel de Mines. On dansait aussi au Cercle Français (à l'emplacement de Suarez Art).

Il y avait aussi les soirées théâtrales : quelquefois –rarement- avec une troupe venue de France ; plus souvent avec une troupe d'amateurs.

Et puis, pour ceux qui n'avaient pas les moyens de payer l'entrée à un spectacle, il y avait la musique que l'on allait écouter au Kiosque à Musique (celui que nous connaissons) offert à la population par le généreux Alphonse Mortages, devenu milliardaire grâce aux mines d'or et qui avait construit le fabuleux Hôtel des Mines. Les concerts étaient généralement donnés par la Fanfare Militaire : si les airs étaient souvent un peu trop martiaux, c'était cependant un enchantement de profiter en musique de la (relative) fraîcheur du soir avec, en arrière-plan, la baie de Diego Suarez piquetée par les mâts ou les cheminées des derniers voiliers ou des premiers vapeurs !

Le cinéma

Enfin, à partir de 1912, le monde moderne fit son entrée à Antsirane : le cinéma ! Muet, bien sûr ! Le premier cinéma fut le restaurant-café-cinéma du Japon, à la rue Colbert, tenu comme il se doit par le japonais Akazaki.

Ceux qui ont vu le film « The Artists » imagineront ces films de l'époque du muet, avec les mimiques outrées des acteurs qui n'avaient que leurs gestes ou leurs expressions pour évoquer l'intrigue, aidés par le pianiste qui jouait sans discontinuer pour souligner l'action.

Puis, l'hôtel du Japon fut repris en 1912 par l'Italien Pomo qui installa le cinéma Colbert en face du Grand Hôtel d'aujourd'hui.

Il fallut cependant attendre 25 ans, plus exactement le mardi 20 décembre 1932, pour que les Antsiranais puissent se presser à la première séance du cinéma parlant, chez Pomo, dans une salle complètement remise à neuf, pour assister à la projection de « Sous les toits de Paris », le grand succès de René Clair : jusque là, les spectateurs antsiranais avaient vu les films parlants …en version muette !

Ils eurent même, en 1937, le plaisir de revoir « le film parlant « Tarzan et sa compagne » avec le célèbre athlète Weissmuller que tout le monde avait déjà pu admirer dans le premier film muet » (La Gazette du Nord – 23/11/37).

On était entré dans le monde de l'image…D'autres cinémas se créèrent, disparurent, la télévision arriva, les videos,internet…on connait la suite !

■ S. Reutt - Ass. Ambre

Madagascar : un nouveau Président de la République le 9 janvier

Madagascar : un nouveau Président de la République le 9 janvier  Antsiranana : Echange d’expériences entre le détachement de la légion étrangère de Mayotte et le 2ème RFI

Antsiranana : Echange d’expériences entre le détachement de la légion étrangère de Mayotte et le 2ème RFI  Escale de bâtiments de guerre indiens au port d’Antsiranana

Escale de bâtiments de guerre indiens au port d’Antsiranana  Le Colonel Behivoka, nouveau commandant de la circonscription de la gendarmerie d’Antsiranana

Le Colonel Behivoka, nouveau commandant de la circonscription de la gendarmerie d’Antsiranana  Antsiranana : décès du conseiller juridique Michel Billy

Antsiranana : décès du conseiller juridique Michel Billy  Antsiranana, Lazaret nord : trois chiens errants causent un accident

Antsiranana, Lazaret nord : trois chiens errants causent un accident  Vols de matériaux de la JIRAMA Antsiranana: 24 personnes impliquées

Vols de matériaux de la JIRAMA Antsiranana: 24 personnes impliquées

Commentaires

S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.